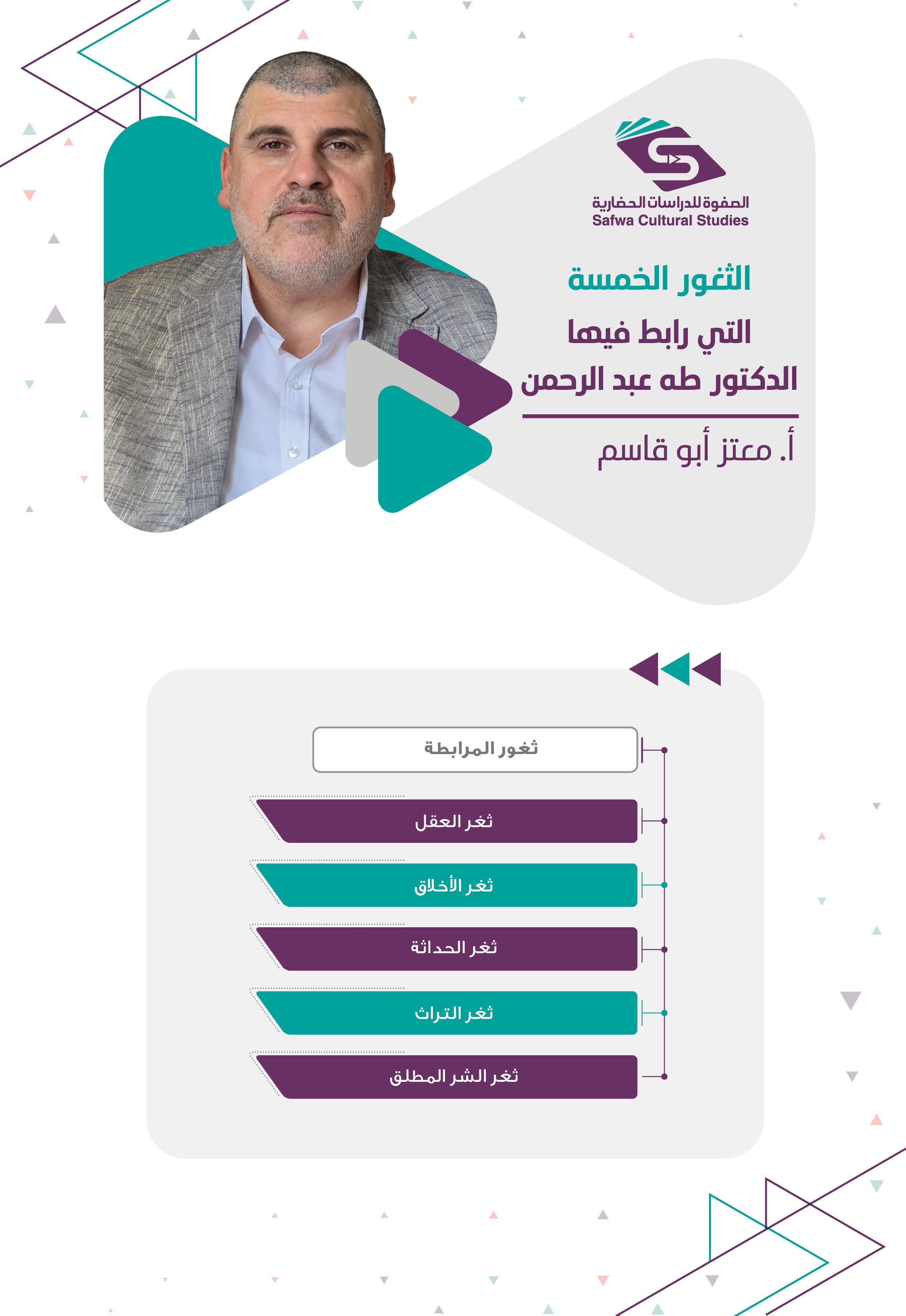

أشار الدكتور طه عبد الرحمن في الكلمة التي نُشرت في كتاب (حياة للعلم: مسارات وشهادات) إلى أنه قد وقف على ثغور استولت على قلبه وعقله، وشغلته أيّما شغل، وهذه الثغور هي: (ثغر العقل) و (ثغر الأخلاق) و(ثغر التراث) و(ثغر الحداثة) و(ثغر الشر المطلق).

● ثغر العقل:

معلوم لمتابعي الدكتور طه أن سنة 1967م كانت منعطفا حاداً في حياته، وأدَّت إلى انقلاب في اهتماماته، بل ربما كان كل هذا الإنتاج العلمي الذي تحصَّل له في نصف قرن إنما وُضعَ في سياق الجواب على ذاك السؤال الذي طرق أبواب عقل الدكتور طه بشدة وقتها، وهو: "ما كنه العقل الذي غلب العرب على عظمة تاريخهم وكثرة عددهم؟" وربما يرى البعض أن هذا السؤال هو عين السؤال القديم الذي طرحه أمير البيان شكيب أرسلان حين قال: "لماذا تقدَّم الغرب وتخلف العرب؟"، ولكن الواقع غير ذلك.

ذلك لأن التقدُّم والتأخُّر قد لا يكون بينهما علاقة ضرورية بالنسبة إلى طرفين ما، فها هي الصين تتقدَّم، ولكن ليس على حساب الولايات المتحدة واليابان مثلاً ، فهناك مسارات متوازية في التقدُّم، بل ربما تتوسَّل ببعض المعارف وتبادل الخبرات مع الأطراف الأخرى، وهذا هو الحاصل.

وقف طه على ثغر العقل، فوجد أن العقل الغربي قد زرع جزءاً من أرض المنهجية العلمية والمعارف بعدد من المغالطات أو الأساطير، التي أفضت إلى التشكيك في إنتاج العقول غير الغربِيَّة في دوائر القيم والمعارف، أو إبداء آرائها الخاصة، أو استدراكاتها على العقل الغربي، وقد توسَّل الغربي إلى ذلك باصطناع مسلَّمات توهَّمها مسلماتٍ مثل "كونِيَّة الفَلسَفة"، و"العَقلانِيَّة الديكاَرتِيَّة"، و"وَحدَة العَقل" و"الاتِّجَاه الخَطِّي للتَّارِيخ" الذي يزعم أن العالم راكم خبراته عبر مئات وآلاف السنين متَّجهاً نحو الفَرَادة الغربِيَّة، و"فرادة اللغة اليونانِيَّة والألمانِيَّة في الشأن الفلسفي" و"برهانِيَّة الفلسفة" وغيرها.

توجَّه طه عبد الرحمن لتفكيك هذه الأساطير متوسلاً بالمناهج الجديدة والمنطق المنفتح على آفاق متسعة، التي ظهرت فيها الإنسانِيَّة بشكل أوضح من المنطق الميكانيكي أو الآلي الذي أُريد له أن يحكم سلوك الفرد وعواطفه وفكره، ومتجاوزاً للتجريبِيَّة المخبرية التي تجعل الإنسان ومحمولاته القيمِيَّة والروحِيَّة موضوعاً منكشفاً بلا ستر أمام البحث العلمي، فلا كرامة تبقى له ولا حرِيَّة و لا خصوصِيَّة.

● ثغر الأخلاق:

أطلَّ طه من ثغر العقل، فوجد أن العقل الغربي المتغلِّب وإن كان يصلح لتحقيق الانتصار على غيره، إلا أنّه لا يصلح أن يُتَوسَّل به بإطلاق من قِبل الأمم الأخرى، فليست شروط نهوض العقل الغربي القائمة هي نفسها شروط العقل الإسلامي، خاصة فيما يتعلَّق بمنظومة الأخلاق والقيم العارجة، فلو أخذنا ضمن الاجتماع البشرى "قِيَم المواطَنة الغربِيَّة" لوجدناها قصرت عن استيعاب قِيَم الدين، بل استبعدتها، واكتفت بمجموعة من القيم المنظِمَة للمصالح والقوى المتنازِعة دون أن تستهدف بناء الإنسان الصالح، بل بالعكس، إنها تستهدف إزالة الصلاح عن الإنسان، وإعادة تعريفه في سياق استهلاكي بلا حدود، وضمن سيولة مخيفة، تزيل الحدود الخِلقية الماهوية للأشياء بعد أن أزالت الحدود الخُلقية من الضمير.

ولأضرب مثلاً بقصة قصها الدكتور عبد الوهاب المسيري رحمه الله، قال فيها: (لقد نُشرت صورة في إحدى وسائل النشر الإنجليزية، وكانت تتضمن الصورة صورة زوجٍ وزوجةٍ وأبنائهما وإلى جانبهم صورة رجل، وكان التعليق على صورة الرجل الثاني أنه عشيق الزوج. ولقد استاء المجتمع الإنجليزي وقتها من هذا المشهد المقزز، ولكن من المعلوم أن مرجعِيَّة الرفض لمثل هذا الفعل ستكون ديِنِيَّة أو أخلاقِيَّة، ولمَّا كان الدين ليس له مدخل في الشأن العام، ولمَّا كانت الأخلاق نسبِيَّة وليست معيارِيَّة، كانت النتيجة السكوت عن هذا الفعل، لأنه يتوافق مع مبدأ الحقوق الغربي عموماً. وكما يرى القانوني "جون أوستن" والقانونِيُّون الوضعيُّون؛ فالقانون يبقى قانوناً للسلطة التي أصدرته بغض النظر عن درجة لا أخلاقيته، .. فهم يُنكرون أي تلازم منطقي أو ارتباط ضروري بين القانون كما هو والقانون كما ينبغي أن يكون.

إن غياب الأساس الأخلاقي الراسخ في المنظومة الغربِيَّة يدفع المسلمين باتجاه البحث عن منظومة أخلاقية معدَّلة، وهي وإن كانت تحتاج أن تتوسَّل ببعض القيم الإجرائية المعاصرة التي أبدعها العقل الغربي، إلا أنها تشدِّد على الإبقاء على الأخلاق المُستَمَدَّة من الدين الإسلامي، فانفراد القيم الغربِيَّة بالواقع تُفرز واقعاً عاجزاً عن تحصيل الكفاية الإنسانِيَّة المعتبَرة، ويدفع باتجاه "أَلْيَلَة" العالم وإنسانه (التعامل معهما كأنهما آلة لها وظيفة)، وبدل أن ينزَع السحر عن العالم كما قال "ماكس فيبر"، تم نزع الإنسانِيَّة عن الإنسان، وتم تجريده من أخص أوصافه التي تقوم به وهي الأخلاق.

ولقد تفتَّقت ذهنية طه عن محاولة وضع نظرية في "تَخْلِيقِ" الأحكام الشرعية، فلا يطلب للحكم قاعدة أخلاقية أو قيمة أخلاقية يستند عليها كما هو مشهور، بل إنَّه دفعٌ باتجاه دعم الأخلاق كمصدر للتشريع، إلى جانب المصادر الشرعية الأخرى؛ كالقياس والمصلحة المرسلة والإجماع والاستصلاح وغيرها.

● ثغر التراث:

ليس التراث كما يظن البعض جمعاً من الممارسات والحكايات والعادات التي تتحدَّد دلالتها باعتبارها التفاتاً للخلف، فهي وُلِدَت في الماضي وأصبحت ماضياً، وهذا الوصف وإن كان ينطبق على بعض التراث، إلا أنه لا ينطبق على جميعه، فحصَّة كبيرة من التراث مرتبطة بالقِيَم والحكمة، وقيمة الماضي أنه سمح لها أن تُرَاكِم التجارب والخبرات حتى بلغت أن تصبح حُكماً ومعايير ونماذج صالحة للتوجيه والإرشاد، ومن جهة أخرى كان من حكمة الله أن ينزل الوحي قبل مئات السنين وآلافها، ثم يعبر من الماضي حتى يصل حاضرنا متخذاً من الزمن جسر عبور يقف فيه الوحي عند محطات كثيرة ليصلح أحوال أهلِها ويمضي، وليس من أجل أن يتشكَّل وتُعاد صياغته، ففيه قِيَم فِطرِيَّة يُنصِتُ العالمُ إليها، وليست تُنصِتُ هي للعالم.

وبهذه الصيغة للتراث سيتم التعامل مع التراث باعتباره حائط صدٍّ ضد تفكيك الشخصية من قبل المتعدِّي الغربي الثقافي، فكما بيَّنت مجموعة من الدراسات أن الاستعمار الغربي شكَّل ظاهرة غير مسبوقة في دراسة الآخر ثقافياً كمحاولة لإبطال عناصر حياة الهوِيَّة فيه، ولما كانت الهوِيَّة الديِنِيَّة والإسلامِيَّة خصوصاً تُمثِّل حالة من القيم المضادة للتصور الغربي للعالم بالتعريف، توجَّهت الجهود الغربِيَّة العلمانِيَّة لضرب الكيان الديني-الأخلاقي في الذات المسلمة بما يفقدها القدرة على المقاومة.

وقد تأثر كثير من المفكرين العرب والمسلمين بالتوجُّه الغربي، مؤيِّدين صنيعَه، ومُلقِين باللائمة على التراث الإسلامي الذي اعتبروه عبئاً متخلِّفاً من المعارف والثقافات يُثقل كاهل المسلمين، ويشدُّهم إلى الجهل والتخلُّف والفقر والفوضى، ولا شكَّ أنَّ هذا التعميم على التراث اتهام باطل احتاج أن يُدفَع عن التراث، وكان من الذين تصدُّوا لهذا الدكتور طه، فعالج إشكالية تقسيم التراث والتخيُّر والترك القائم على التبعية للآخر، ثم كشف الغطاء عن وجود خصوصيات ثقافِيَّة متعدِّدَة كانت تنطلق منها العَلمَنة الغربِيَّة، فهناك تحيُّز ثقافي واضح يُبطل الكونِيَّة والعالمِيَّة المزعومة لأركان التداول الغربي، التي يُراد من ورائها تذويب الآخر وتحييد قيمه.

● ثغر الحداثة:

لكل عصر من العصور تجلٍّ غالب يُعرَّف به العصر ، وقد غلب على عصرنا ممارسة سُميت بـ"الحداثة"، ومع كثرة استعمال هذا المفهوم وتنقله بين الألسنة في هذا العالم، إلا أنَّ وضع تعريف جامع مانع له كان مستحيلاً، فبينما كانت الحداثة عند بعضهم سيادة العقل وسيطرته على كل المعارف والممارسات والمؤسسات، كان عند غيرهم هو التحول إلى الديمقراطية وفصل السلطات وحماية الحقوق والحريات، وكانت عند بعض آخر طرح كل المفاهيم والتصورات القديمة جانباً والاستغناء عن خدماتها واستبعاد آثارها في الواقع الجديد، وكان على رأس المستبعَدين: الدين والأخلاق الديِنِيَّة وقيم الأسرة التقليدية، وكانت الحداثة كذلك المعادل الموضوعي "للفردانية"؛ باعتبارها المفهوم الذي يستطيع أن يستبطن في داخله تحصيل قيم العصر، واستبعاد قيم الماضي.

ولكن هذه الاختلافات كلَّها لم تمنع أن يكون الإنسان المعاصر مطابقاً للحداثة من الجهة السياسِيَّة أو الاقتصادِيَّة أو الاجتماعِيَّة أو العلمِيَّة، ما يعني أن الحداثة أضحت حقيقة ذات سلطة تمتد لتغلِّف العالم جميعَه، ومن هنا أدرك الدكتور طه قوة سلطة هذه الحداثة ووجوب التعامل معها بحذر شديد، فليست بالتي يمكن التغافل عن وجودها أو إهمالها، حتى لو تضمنت من السَّوْءات ما تضمَّنَت، فكان الحلُّ من طه أن يدرس هذه الظاهرة كموضوع له أسس يقوم عليها، ومصادر تغذية تمده بالحياة والاتساق ضمن نسقه، وتبيَّن لطه بعد ذلك أن الحداثة لها وجه موضوعي عام ووجه ثقافي خاص، فهي تمنح من الوجه العام المشترك (روح الحداثة) وتنتج الوجه الخاص (الحداثة الغربِيَّة)، وهو بصنيعه هذا ينزع السحر عن الحداثة الغربِيَّة ويبدد إطلاقِيَّتها، ويردُّها إلى مكانها من الطبيعة والممكن والخصوصية، ما يعني أنَّ لكلِّ أمَّة الحقَّ في أن تكون لها حداثتها الخاصة، وإجابتها التي تناسبها عن أسئلة عصرها.

ورُبَّ معترضٍ يقول إن هذا يناقِض حقيقتين لا ترفعان:

⚬ الأولى: أن نموذج العلاقات بين أقسام العالم تتقارب وتتقارب، حتى تصبح وَحدَة واحِدَة، وقرية صغيرة للتواصل والتعارف، ومن الخير إزالة الخصوصيات التي تُقَطِّع هذا الكيان العالمي المأمول، حيث يمكن أن نُنشئ قوانين موحدة ومعايير عامة وأهدافاً مشتركة للإنسانية.

والردُّ على هذا أن العالمية المزعومة إنما هي خصوصية غلبت غيرها بقوة السلاح والعلم غير المسؤول والمكر والخديعة، والعجيب أنهم يحاولون إقناع الضعفاء بعظمة أنظمة الحقوق والحريات التي تَوافَقَ عليها الأقوياء، مع أن واضِعي هذه القوانين إنما وضعوها تلبية لحاجاتهم، وهم يعبثون بها ويعدِّلونها متى شاءوا وبقدر ما شاءوا، فالذي يحكم العلاقة ليس له علاقة بالمنطق والحق والمبادئ، إن الحاكم هو القوة والتسيُّد، ومحاولة تبرير القوانين إنما هو ذرُّ الرماد في العيون لا غير.

⚬ الثانية: أنه لا يوجد خيارات للتغيير ورفع الواقع الماثل اليوم، فالمُتَسيِّدون الكبار كالولايات المتحدة والصين لا تتيح أي فرصة للتغيير، لذلك من الأفضل التوافق والانسجام مع هذه الحالة، وإلا فمصير المعارضة هو الاندثار.

والردُّ على ذلك يتعلق بنوع القيم التي تفرضها القوى المسيطرة، وهل يمكن في حالة من الأحوال قبولها والانسجام معها، فهناك استباحة لكل نظام القيم الإسلامِيَّة والديِنِيَّة عموماً، فكيف يمكن أن تتوافق مع ما لا يُبقي لك هوية أخلاقية تعيش بها، ثم إن التغيير بطبيعته يستدعي المواجهة والتضحية، وهذا ما يمثِّله اليوم بقوة المقاومة في غزة الأبِيَّة، التي تُعتبر من أصعب نقاط المقاومة عالمياً، والأكثر تضييقاً عليها ومحاصرة لها جواً وبحراً وبراً، ومن قِبل دول عظمى، ومع ذلك لم تستسلم، ألا يمثل لنا "نموذج غزة" حالة أمل ودافعية للمواجهة الثقافية على الأقل، فضلاً عن حالة سوريا اليوم التي يظهر أنها تُبشِّر بغدٍ مُشرق.

● ثغر الشر المطلق:

ترتقي جدية طه في فهم "مشكلة الشَّر" إلى رفعها إلى مقام المرابطة الثغرية الأهم، ذلك لأن الشَّر قد بلغ اليوم رُتَباً تعدَّت القدرة على الوصف والتحديد، فأضحى الشرُّ لا معقولاً ولا محدوداً، وبات يهدد بمحو أسس الوجود الإنساني القائمة على "الميثاق" و"الفطرة"، وهما عنصران يحفظان للإنسان كل القيم الأخرى المعتبرة؛ كالحرية، والكرامة، والعطاء، والأمانة، والحب، والبقاء، والعدالة، وسائر القيم التي يعتبرها الإنسان ويعيش بها.

ولما كان هذا الشر المطلق وبسبب إطلاقيته يستعصي على التحديد والتحييز ، إلا أنَّ آثاره الماثلة في العالم اليوم عموماً، وفي واقع الإنسان الفلسطيني خصوصاً، تُعَدُّ دلالة مهمة وقصوى على نوع هذا الشر المطلق الذي نتحدَّث عنه، فمع كل هذه القوانين العالمية التي وُضِعَت لحفظ حقوق الإنسان، إلا أنها توقَّفَت عن العمل منذ زُرع الكيان الصهيوني في فلسطين، واعتُبِرَ مساحة خارج القانون بل فوق القانون، فما للفلسطينيين من حقوق ليس له اعتبار، وما على الصهاينة من واجبات ليس له اعتبار، فيتم التعامل مع فلسطين والفلسطينيين بطرق لا تمت لمفاهيم الحقوق المعترف بها عالمياً بأية صلة، كأنها قطعة خارج العالم.